Традиционные ценности, традиционные ценности… После того как с высших государственных трибун и во властных документах они были названы основой отечественной культуры, почти все СМИ стали это изо дня в день повторять как причитание или заклинание. Но насколько реально ощутимы благотворные перемены в заявленном направлении? Авторы многих писем в нашу редакцию считают, что для радости особых поводов пока нет.

Более того, есть мнение о существенном сопротивлении провозглашённому курсу. Зрители, например, ссылаются на крайне огорчительные факты, связанные с нынешним состоянием отечественного театрального искусства. Неизмеримо далеко оно от не так уж давнего советского прошлого! И одна из главных причин, безусловно, в том, что лучшие традиции с лёгкостью здесь отбрасываются, а замены, адекватной им, нет, да зачастую и не может быть.

Снова большая тревога за МХАТ

Придётся сегодня опять говорить о МХАТ имени М. Горького, который хорошо известен многим нашим читателям и за которым они всё время внимательно следят.

Известно, что в 1987 году ведущий советский драматический театр под этим именем пережил раскол, инспирированный коварными его недругами. Сохранившую название часть труппы возглавила народная артистка СССР Т.В. Доронина, и коллектив под её руководством с честью прошёл последовавшее затем невероятно трудное тридцатилетие.

Вот это и был тогда, прямо скажем, достойный наследник великого театра, созданного К.С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко. А основной движущей силой доронинского МХАТ, как вскоре начали его называть, стало именно стремление всемерно опираться на лучшие традиции гениальных предшественников. Репертуар, режиссура, актёрское исполнение — всё ориентировалось в первую очередь на них.

За что, сколь ни удивительно, и подвергнут был этот коллектив неслыханной травле! По отношению к великой Татьяне Дорониной она оборачивалась откровенным хамством. Ненавистники реалистического и психологического русского искусства, захватившие бразды правления в российской культуре и СМИ, безудержно изгалялись над подвижнической работой доронинской труппы. Заказная критика демонстративно отделяла МХАТ почти от всех остальных театров, ставя в положение изгоя и обстреливая буквально каждую его премьеру ядовитыми пулями несправедливости.

Ныне, когда вспоминаешь всё это, опять поражаешься. Да как же в таких бесчеловечных условиях могла Татьяна Васильевна творить и вовлекать в истинно творческий процесс соратников своих по искусству? А вот сумела! И теперь-то, слыша, как вовсю заголосили вдруг про традиционные духовные ценности, особенно чётко понимаешь, что именно благодаря стоической верности им удалось Т.В. Дорониной в течение тридцатилетия добиваться тех безусловных достижений, которые радовали подлинных почитателей русской культуры и бесили её врагов.

Но чем кончилось тогда? Известно: великую актрису, режиссёра, выдающегося театрального деятеля бесцеремонно лишили созданного ею коллектива. О той трагедии, учинённой в стенах МХАТ и вокруг него, «Правда» тогда достаточно подробно рассказывала. Почему же по прошествии времени насущно необходимо вновь к ней обратиться? Да потому, что требует этого сама жизнь. Происходящее ныне во всей театральной сфере требует!

Устранение Т.В. Дорониной произошло потому, что руководство «вверху» раздражал слишком неуступчивый её характер. Неуступчивость эта мешала изменить самую суть МХАТ, утвердившуюся под доронинским руководством. Между тем самозваные «законодатели мод», обосновавшиеся и в министерстве культуры, нацелились на это совершенно категорически.

Добивались же своего любыми, даже самыми недопустимыми способами. Один из них — демонстративное, настойчивое и последовательное противопоставление двух частей разделившегося Художественного театра. Это означало безоглядное возвеличивание МХТ имени А.П. Чехова и полное низвержение МХАТ имени М. Горького.

Конечно, более удачные спектакли и неудачи были на обеих сценах. Однако в провластной «демократической» прессе расхваливался только МХТ, а на сцене МХАТ даже такое поистине выдающееся явление, как постановка горьковской «Вассы Железновой» с блистательной Татьяной Дорониной в главной роли, осталось «незамеченным».

И вот это, оговорюсь, как раз факт самой принципиальной важности! Отношение к русской и зарубежной классике — один из первейших показателей того, как театр относится к традиционным духовным ценностям отечественной культуры. Ведь классическая драматургия и шире — литература олицетворяют эти ценности прежде всего. Так что, если в театре произведения Александра Островского или Чехова, Гоголя или Горького переделываются до неузнаваемости, о какой любви или хотя бы об уважении к исконным ценностям нашего народа можно говорить?

Казалось бы, всё тут абсолютно очевидно. Ан нет! То, что по нарастающей стало твориться в антисоветские десятилетия с классикой на отечественной сцене, прямо-таки чудовищно. И по этому рубежу сразу же резко произошёл непримиримый водораздел между доронинским МХАТ и МХТ, который после Олега Ефремова возглавил другой Олег — Табаков.

Мне скажут: что ж, талантливый человек. Соглашусь. Однако тысячекратно и даже более отмечено решающее значение того, чему и во имя чего талант служит.

Табаков сам постоянно заявлял: «Главное для меня — касса». Разумеется, о кассе забывать нельзя. Но любой ли ценой дозволено её обеспечивать? Табаковская практика дала пищу для обширных размышлений об этом.

Есть такое слово в искусствоведческом лексиконе: эпатаж. Имеется в виду неожиданный и необычный удар по восприятию зрителя, слушателя или читателя. Бывает иногда этот удар и логически обоснованным. Однако чаще совсем иное: просто расчёт на скандал, который привлечёт зрителей.

Вот в МХТ у Табакова вырос такой, можно сказать, одиозный режиссёр, как Константин Богомолов. Прославился изначально тем, что любое классическое произведение может извратить по-своему. И ведь оказывается, что многих зрителей это уже стало притягивать: «Ну-ка поглядим, какие ещё коленца выкинет на сей раз!»

А Табаков, наряду с некоторыми другими особенно «продвинутыми» коллегами, всё больше тянулся и к самому лёгкому, самому примитивному способу «заинтересовать» своих зрителей — к ненормативной лексике. Да, так изысканно величают обыкновенную матерщину. Мне-то, признаюсь, до сих пор непонятно желание многих в зрительном зале услышать со сцены вульгарный мат. Как и ответное стремление некоторых видных театральных мастеров во что бы то ни стало его на сцену протащить. Но факт есть факт: например, сенсаций в МХТ Табакова стал спектакль «Изображая жертву», где весь первый акт был построен на густейшем мате.

Естественно, в театре, которым руководила Доронина, ничего подобного не было. И для кого-то, наверное, тоже считалось это признаком «отсталости». Во всяком случае первый же спектакль, представленный зрителям на мхатовской сцене после изгнания Татьяны Дорониной, свидетельствовал об этом.

Кто и как сменил Доронину

Пьеса никому не известного автора, избранная для знакового начала «нового этапа» в жизни легендарного русского театра, называлась «Последний герой». И самое первое, что сразу бросалось в глаза при чтении её, — нашпигованность матерщиной.

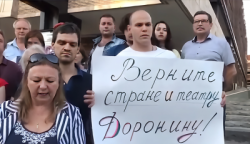

Это через интернет стало известно многолетним почитателям доронинского МХАТ, которые подняли тогда настоящую бурю. О почитателях этих можно рассказывать бесконечно. Вот показатель того, что прекрасное дело воспитывает прекрасных людей! Разные по профессиям, характерам, опыту, они объединились глубокой любовью к искусству этого театра.

Почему именно к нему, мне вполне понятно. Да потому, что стало оно, такое искусство, прямо-таки дефицитом у нас. Значит, надо всеми силами отстаивать его и не допускать нашествия чужого, чуждого, абсолютно неприемлемого для МХАТ!

Кое-чего защитникам великой сцены удалось-таки добиться. Текст пьесы был в конце концов существенно отредактирован, наиболее мерзкие сцены исключены. Но ведь убогая примитивность написанного осталась, а схватка, завязавшаяся вокруг предстоящей премьеры, свидетельствовала о многом. И прежде всего она ставила под серьёзное сомнение кандидатуру персонажа, который вместо Татьяны Дорониной выдвигался на высочайший пост художественного руководителя МХАТ.

Это, как известно, был некто Эдуард Бояков, и поводов для сомнений относительно него у постоянных зрителей МХАТ возникало множество. Не режиссёр, не актёр. Успешно торговал нефтью, а вот в искусстве ничем себя не проявил. И тем не менее вверяется ему такой знаковый, поистине легендарный театр!

Вверяется кем? Министерством культуры РФ. А кем отвергается? Наиболее чуткими, мыслящими и активными зрителями, которые всей душой болеют за любимый творческий коллектив.

Мне запомнились яростные выступления на стихийно возникавших зрительских собраниях. Главный смысл: Бояков погубит МХАТ. Звучало это вполне обоснованно, а потому убедительно.

Думалось же вот о чём. Неужели в министерстве, отвечающем за состояние отечественной культуры, не прислушаются к этим здравым голосам?

Нет, не прислушались. А кипящее зрительское возмущение старались охлаждать единообразно — обещаниями. И сам Бояков, и представители министерства твердили одно: всё будет так же, как при Дорониной. Она — идеал, ориентир для будущей работы, и, конечно, созданные при ней спектакли в репертуаре сохранятся.

Однако очень скоро стало ясно: зрителей просто обманывали. Оказалось-то всё наоборот! Стали одна за другой исчезать постановки доронинского периода, а заменяли их такие поделки, каких Татьяна Васильевна и близко к сцене своей не допустила бы.

Главным же в нагрянувшем бедствии стало то, что сценические эти поделки лепились зачастую «на основе» или «по мотивам» русской и мировой классики. А если взглянуть на результат, то означало это полное своеволие постановщика, абсолютный разрыв с тем, что считалось да и должно быть всегда традиционными ценностями нашими в театре. По такой негодной стезе и потащил МХАТ Бояков. Не обращая внимания ни на отчаянные протесты наиболее активных зрителей, ни на резкую критику в «Правде» и некоторых других изданиях.

Казалось, конца не будет этой бояковщине. Но всё-таки он наступил. Своего рода предзнаменованием стала критическая рецензия в правительственной «Российской газете» на спектакль «Лес» по А.Н. Островскому. Точнее надо бы назвать этот спектакль пародией на классика, до того пьеса была вывернута наизнанку. Однако прежде эта газета (главный официоз страны!) хвалила у Боякова всё подряд. А тут вдруг честно высказана правда.

Я объяснил себе этот факт и последующее увольнение пресловутого Эдуарда тем, что по какой-то причине прервалось высокое покровительство, которое совершенно очевидно поддерживало и двигало его. Что ж, вполне понятна была радость всех, кто душой болел за судьбу любимого театра.

Но, увы, радовались недолго. Думали-то, что хуже Боякова у руля МХАТ уж никого быть не может. А очень скоро убедились: может, да ещё насколько хуже!

Пришествие Кехмана и Галины Полищук

Где решался вопрос, кому теперь стать во главе театра с величайшими традициями? Конечно же, в министерстве культуры РФ, которое ранее Боякова сюда и привело. Правда, тогда министром был Владимир Мединский, а теперь стала Ольга Любимова, но ведь ответственность та же.

Нет, на поверку получилось — безответственность. Я до сих пор понять не могу, каким же образом решаются важнейшие кадровые вопросы в этом ведомстве. По многим показателям напрашивается переименование его в министерство антикультуры, это было бы более подходяще.

Итак, кому на очередном витке острой проблемы доверить руль выдающегося в прошлом театра? Доверить с учётом того, что предыдущий «кадр» фактически с треском провалился.

В министерстве решили этот вопрос явно с преимуществом кассы. Пускай, дескать, будет во главе МХАТ директор — опытный менеджер, ушлый хозяйственник, а для творческого руководства он сам кандидатуру себе подберёт.

Менеджера действительно назначили с опытом. Владимир Кехман уже несколько лет к тому сроку директорствовал одновременно аж в двух музыкальных театрах — новосибирском и питерском. Добавили ему теперь и третий, драматический в Москве.

Скажу так: по ремонту здания МХАТ на Тверском бульваре, 22, Кехман и в самом деле не подвёл. Ну а по части творческой как сложилось? Приходится очень тяжко вздохнуть в ответ.

Да-да, крайне тяжко и печально! Поневоле думаешь: многострадальная доля выпала некогда первейшему театру страны. Суть в том, что главного режиссёра для подведомственного ему коллектива директор Кехман взял буквально с улицы. Галина Полищук, ранее работавшая в Риге, но ставившая спектакли и в некоторых российских городах («модерновые», как о них говорилось), решила обосноваться в Москве. Заглянула и во МХАТ, хотя позже признавалась, что этот театр никогда не был ей близок и даже вызывал отвращение.

Но вот директору Кехману она чем-то сразу понравилась. Невесть чем, да ведь бывает же любовь с первого взгляда. Кехман тотчас берёт её режиссёром во МХАТ, а через совсем короткий срок делает и главным режиссёром.

Начала она (по расчётливому совету, конечно) с инсценировки рассказа Валентина Распутина. Слышала ведь, что это один из любимейших писателей Т.В. Дорониной. Однако же не её самой, потому получилось натужно и сумбурно.

Между тем она всё-таки решила продолжить то, что давно уже стало её театральной визитной карточкой, — переиначивание русской классики. А если более точно назвать, выворачивание её шиворот-навыворот. В общем, ориентация на «антитрадиционные ценности»!

Один за другим жертвами становятся великий Есенин и великий Горький. А изобретательность при этом лихая. Представьте, например: не гениальный русский поэт Сергей Есенин объявлен в рекламе, а «Женщины Есенина».

Скажите, разве было в русской драматургии, да и вообще в литературе, хоть одно произведение, посвящённое более всего личной, интимной жизни великого человека? Ответ отрицательный. И понятно почему. «Я — поэт, этим и интересен», — написал Маяковский. Конечно, и Есенин точно так же мог о себе написать.

Но вот хочется на «интиме» поспекулировать! И ведь совсем это легко, никаких творческих усилий не требует. Зрители на одно название идут. А в центре сцены они увидят кровать, где и происходят многие диалоги спектакля…

Действительно, всё элементарно просто, и у Галины Полищук тут же появляется идея — продолжить начатое «Женщинами Есенина-2». А сколько ещё их может возникнуть? Легко представить затем и женщин Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Блока, того же Маяковского… Ящик Пандоры открыт!

Впрочем, вот с Максимом Горьким Полищук расправилась иначе — ещё более «круто». В рекламе объявлен вам спектакль «Над Не». Игра слов: поначалу вы даже не догадаетесь, что это видоизменённое название известнейшей пьесы классика. Только потом прочтёте: «По мотивам пьесы М. Горького».

Но что от той пьесы осталось? Лишь имена действующих лиц да несколько фраз, давным-давно ставших крылатыми («Человек — это звучит гордо» и т.п.). Остальное сочинено «инсценировщицей» Еленой Исаевой и самой Полищук.

Да, без разрешения автора и, как говорится, без зазрения совести они перенесли действие в современную психиатрическую больницу, накрутив потом всяческую отсебятину, сугубо путаную и невнятную. Чем дальше смотрел я это, тем более нарастало чувство негодования и даже отчаяния. За последние годы вынужденно пришлось мне много скверного в разных театрах просмотреть. Но этот «подарок» от Кехмана и Полищук по отвратительности своей, пожалуй, превзошёл все другие, аналогичные. И до чего же горько, что адресом столь вопиющего разрыва с лучшими традициями русского, советского театра волею роковых обстоятельств стал МХАТ!

Конечно же, это отнюдь не только моё мнение. До меня успела предельно остро высказаться по данному поводу в «Правде» Галина Александровна Ореханова — авторитетнейший знаток истории МХАТ, недавно ушедшая от нас. Множество зрителей выплеснули суровый свой приговор Кехману и Полищук в интернете. И вдруг...

Можно ли доказать, что чёрное на самом деле белое?

Вот уж поистине вдруг, то есть совершенно неожиданно и как нечто невозможное, после всего рассказанного выше ударил меня по голове поразительный факт. В солидном и уважаемом издании читаю крупный заголовок над материалом на полные две газетные страницы: «Не вопреки и не наперекор традициям МХАТа». И о чём же речь? О том самом спектакле, про который я сейчас написал и который очень многими оценен как безобразный!

Собственно, желанием опровергнуть такую оценку этот материал и продиктован. Вдвойне поразительно, что напечатала его «Литературная газета». Казалось бы, её прямой долг защищать М. Горького, тем более что профиль его у неё на первой странице каждого номера как одного из создателей издания. Но — она взялась расхваливать тех, кто великого писателя извращает, фактически глумится над ним.

А расхваливает их «ЛГ» устами Екатерины Стриженовой, с которой ведётся это обширное интервью. Про неё сказано: «Актриса Екатерина Стриженова — одна из наиболее ярких и умных женщин нашего театрального сообщества. Она вдумчиво анализирует информацию, её выводы всегда (? — В.К.) обоснованны, в её суждениях современный взгляд уживается с традицией. Она искренне патриотична и в то же время совершенно лишена того турбопатриотизма, который наш президент назвал квасным».

Что тут сказать? Известна Екатерина Стриженова всё-таки больше не как актриса, а как телеведущая Первого канала. Конечно же, в этом ранге зрителям широко известна, почему и стали Кехман с Полищук звать её в свои спектакли. Это ныне по-голливудски и по-бродвейски называется «приглашённая звезда». А в спектакле «Над Не» она играет даже вместе со своим мужем.

Так что же получается? Защищать публично вызвалась Стриженова своих семейных работодателей! Да и себя тоже, поскольку в безобразиях Кехмана и Полищук активнейшим образом участвует. Взялась доказывать, что безобразия эти — «не вопреки и не наперекор традициям МХАТа», то есть что это и есть настоящий МХАТ!

Доказать такое, разумеется, невозможно. Аргументов убедительных у Стриженовой нет. И выводы после прочтения её словоизлияний сводятся к тому, что лично ей всё, что делает Галина Полищук в театре, руководимом Владимиром Кехманом, о-о-очень даже нравится. Комплименты выдаёт как из рога изобилия.

А редакция через интервьюера постаралась дополнительно усилить такую апологетическую волну, безосновательно утверждая: «Постановки Галины Полищук вновь вернули интерес к академическому театру, впечатлили многих ценителей, привлекли много новых зрителей в Москве и других городах страны». Правда, тут же оговорка: «Но и вызвали острое болезненное осуждение так называемых наследников».

Однако почему же «так называемых»? Все мы, живущие ныне в России, наследники величайшей русской и советской культуры. А долг наследования включает и защиту того, что получили мы от предшественников, обязывает беречь и развивать всё лучшее, что и составляет наши традиционные ценности. Но при этом чуждому и недостойному необходимо твёрдо противостоять. Иначе катастрофа неизбежна.

Вот что следует из горестных злоключений, навязанных МХАТ. Мы в основном говорим здесь об одном театре, но в его бедствии сполна отражаются похожие беды многих других. Они тоже обречены сегодня на засилье своих Боякова, Кехмана, Полищук (да несть им числа!), ломающих русскую культуру через колено.

Между тем вовсю гудит ритуальное провозглашение традиционных духовных ценностей, в том числе, разумеется, и в министерстве культуры. Провозглашение — само по себе, а дела катятся совсем по-другому: наоборот.

И до каких же пор это может продолжаться?

В течение более тридцати лет, когда народная артистка СССР Татьяна Доронина была руководителем МХАТ имени М. Горького, она как режиссёр поставила здесь целый ряд замечательных спектаклей. И, конечно, создала потрясающие образы как великая актриса. Но в январе 2019 года на сцене, которая стала для неё родной, зрители видели Татьяну Васильевну последний раз — в спектакле «Васса Железнова», где она играла главную роль. А последний раз потому, что уже был начат развал некогда первейшего драматического театра страны...